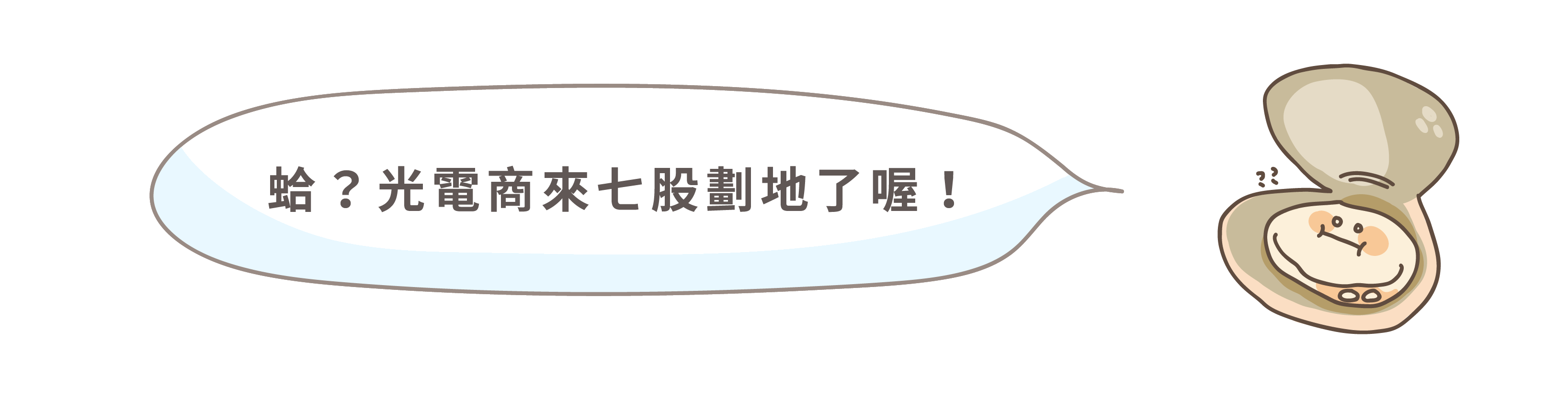

近八年,台灣太陽能的發電占比逐年上升,政府喊出114年綠能發電要占比達20%;同年度,光電預計要占再生能源的發電量高達四成。太陽能極可能是未來的綠電主力。

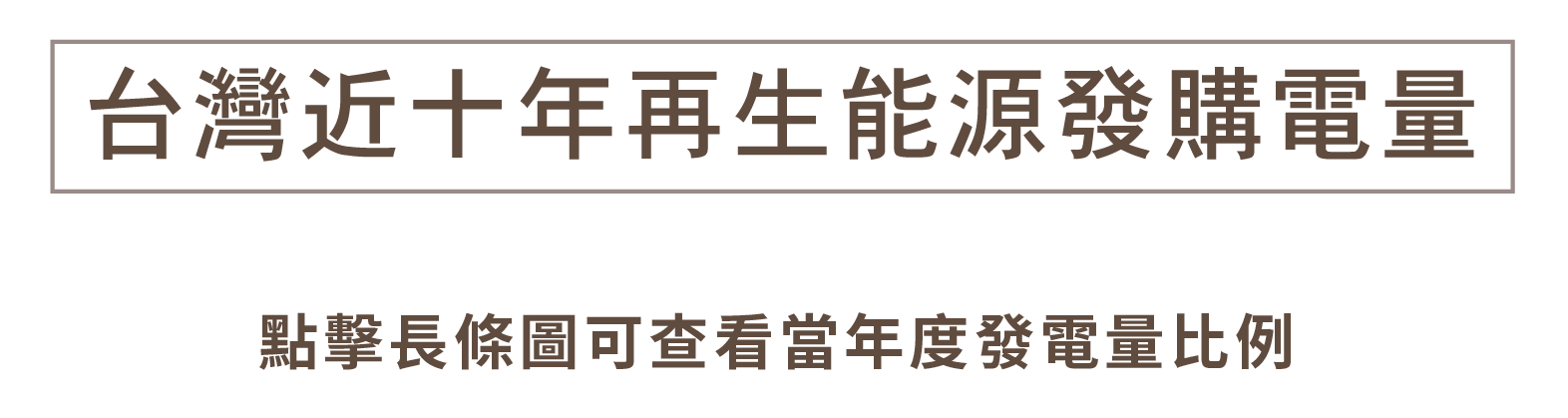

太陽光電分為屋頂型與地面型,漁電共生屬於地面型。政府原本認為地面型光電設施可大規模、大面積推廣。不過,目前業者圈設的案場受到不少地方聲浪反彈而踩剎車。因此,經濟部於108年重新調整二者的容量配比

,調降地面型光電的目標容量。

國立政治大學地政學系助理教授戴秀雄指出,政府先預設光電的發電量目標,再開始盤點所需的土地,「怎麼可能是用裝置容量倒回來算所需面積?」他直言,「如果台灣沒有適合的地點可以種電,那你還算所需面積,根本是莫名其妙的事情。」

除了未考量光電所需的土地面積,戴秀雄亦表示,能源局主導釋出種電土地,卻僅粗略劃分不利耕種區、水域空間,沒有考慮位置、原土地使用方式、設施裝置形式等,「目前釋出的區位條件極度不足,根本沒有思索到底光電適合什麼地點。」

台南七股是全世界最大的黑面琵鷺聚集地,如今每年有4千多隻黑面琵鷺來台過冬。國際級濕地受國家公權力保護,不得任意開發;但一條路寬20公尺的柏油路外,漁民賴以為生的文蛤養殖池卻可能面臨大量太陽能板的進駐,生態岌岌可危。

七股魚塭雖不屬於一級保護區,卻是黑面琵鷺來台過冬時主要的覓食區。台南市野鳥學會總幹事林岱瑢指出,黑面琵鷺飛抵台灣後,會先在台江國家公園內棲息,經過充足的休息後,再至附近的魚塭尋找食物。

成群的黑面琵鷺在七股魚塭地覓食,這裡的淺坪漁場適合候鳥等物種停棲,儼然成為生態寶地。 圖/台南市野鳥學會提供

出於海鳥的生物習性,黑面琵鷺偏好在開闊水域活動,並常以文蛤養殖池中的小魚、小蝦為食。林岱瑢解釋,在魚塭上方架設太陽能板,若黑面琵鷺誤將面板的反光當作水面的波光,牠們在降落時可能因此撞到太陽能板而受傷。此外,黑面琵鷺飛行時俯瞰的視野也可能遭太陽能板阻擋,導致牠們誤判魚塭不存在,進而喪失主要的食物來源。

另外,太陽能板遮光亦可能讓水中的藻類無法進行光合作用,影響魚塭的「底泥」。林岱瑢說:「底泥中居住的昆蟲,像是沙蠶和紅蟲,牠們是所有動物的食物來源,也是影響生態最大的。」若位於食物鏈底層的生物減少,上端的掠食者如黑面琵鷺等海鳥首當其衝,七股也許將不再是黑面琵鷺最大的度冬之地。

107年,政府開放業者自行圈地、劃設漁電共生專區。台鹽綠能作為光電業者與當地住民的仲介平台,與地主承租並整合土地,提交審核後供光電業者進駐,契約一簽就是20年。截至目前,七股已有約450公頃土地被劃設為漁電共生案場。

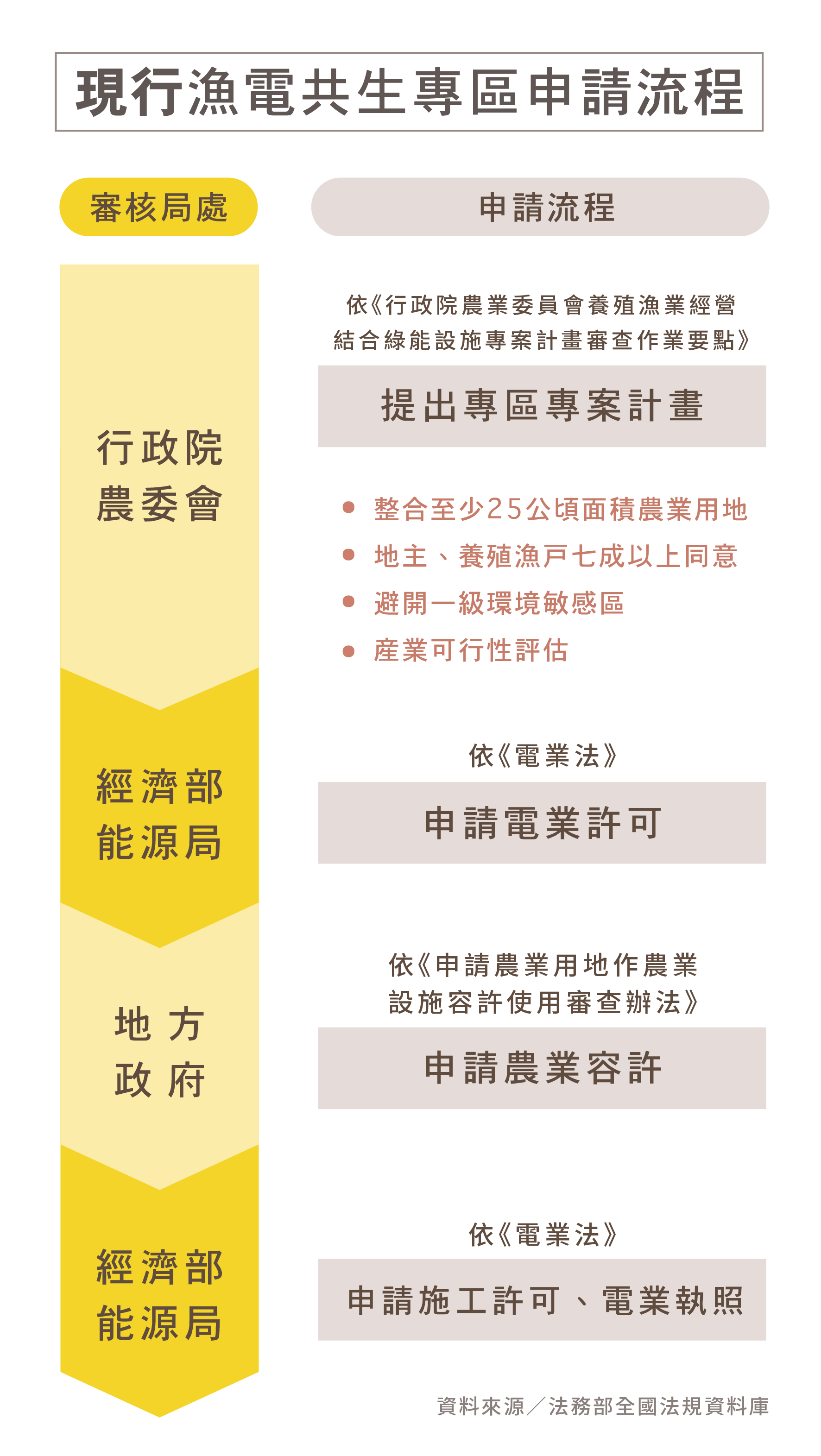

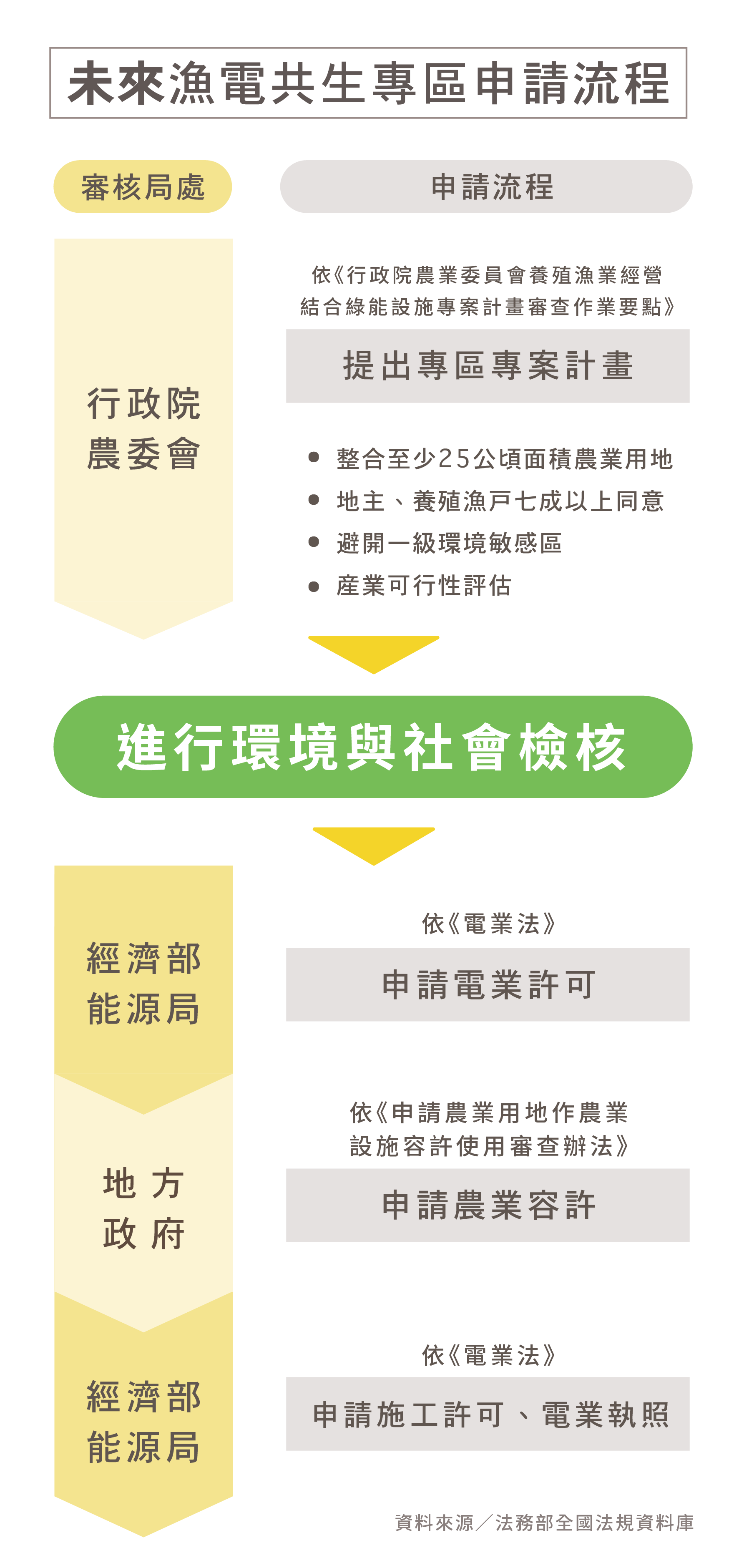

依據《行政院農業委員會養殖漁業經營結合綠能設施專案計畫審查作業要點》(以下簡稱《作業要點》),漁電共生專區面積至少須達25公頃農業用地,也因此「土地容易整合」是光電業者選址時的重大考量。臺鹽綠能副總經理郭政瑋表示,「一個零散的場域沒辦法做整體開發。」

例如配電饋線

的資源,若以分散的管線匯整電力,

相較起統一饋線須耗費更多經費。此外,台南市政府農業局漁業科指出,業者亦會考量較便宜的土地價格。

因此,光電業者規劃時將七股列為優先實施漁電共生的案場。七股沿海土地資源保護協會會長、當地漁民楊惠欽解釋,七股以養殖文蛤為主,文蛤池面積廣大又分布集中,對光電業者而言較容易整合。而相對於彰化、雲林、嘉義等區域的文蛤養殖池,七股因產量較低,地價也便宜上百萬。

七股沿海土地資源保護協會會長楊惠欽講述當地文蛤養殖特點,因養殖密度低,產量相較其他區域少,因此地價便宜,吸引業者紛紛進駐。

圖/萬巧蓉攝

《作業要點》中亦規範,推動漁電共生專區至少須取得七成地主及原承租養殖戶的同意。但就算地主和漁民都已簽署同意書,就代表真的同意了嗎?

七股的漁民有七成都藉由租賃土地進行養殖生產,租金大約為每年每公頃3萬元。然而同一時間,光電業者為確保能獲取土地,便以雄厚資本與政府針對綠能政策的補貼為後盾,以每公頃30萬元的價格租地。地主受高額租金吸引紛紛轉租,失去土地的漁民形同失去生計。

而七成同意的門檻,反成變相剝削的開端。部分地主希望賺取租金,強迫漁民簽署「養殖戶意向同意書」,漁民若不願配合,地主便要脅將立刻終止租約。漁民郭永慶無奈地說:「不簽你就沒文蛤做了,簽了至少現在可以做。」儘管同意書中明文規定應優先保障原養殖戶承租,地主仍可以選擇不續約,以養殖人頭替代原承租戶。

漁民郭永慶批評政府用以確保承租漁民意願的規範,實際上無法如實保障他們的權利,僅淪為空談。

圖/陳子瑜攝

對此,台鹽綠能則提出修正,在土地交易完成後便與漁民簽署漁場使用契約,一次簽約五年。未來漁民只須以原先租金的六成價格繳付漁場使用費,便可繼續養殖、完成「漁為主、電為輔」的共存願景。郭政瑋強調,台鹽綠能自107年起舉辦超過170場說明會,每張專案設計圖、每個案場都會取得漁民的同意,並保障其工作權。

縱使漁民能保有工作,漁民亦擔憂太陽能板遮蔽魚塭,可能影響文蛤產量。農委會規範,漁電共生的太陽能板遮蔽率必須小於40%,同時漁獲量須維持原有的70%以上。但郭永慶質疑,「極端氣候文蛤都已經很難養了,怎麼可能六成(沒被遮蔽)的土地養出七成的產量?」台南市政府農業局漁業科則回應,七成產量是彈性數字,關注實際產值更為重要。為此,養殖戶應加強漁場管理與環境改善。

因此106年起,農委會水產試驗所共進行三次模擬試驗,更於107年起設置立柱式太陽光電設施,分別測試遮蔽率0%、40%、70%對水質環境及文蛤成長的影響。結果顯示,40%遮蔽率時,文蛤成長狀況最佳,且能維持70%以上產量。農委會水試所海水繁養殖研究中心主任葉信利表示,漁電共生是全世界首見,因此缺乏他國案例借鑑,「雖然目前做的實驗還不是很完整,但有一些基本的數據可以參考。」108年,水試所進一步在七股推動「漁電共生試驗育成基地」,徵求業者進駐試行,盼及早投入實體營運。

行政院農業委員會水產試驗所於106年起,在雲林台西試驗場進行漁電共生模擬實驗。圖為該處設置的棚架式太陽能板,用以測試不同遮蔽率對於養殖物種的影響。 圖/農委會水試所提供

台南市政府農業局漁業科則表示,地方政府須申報文蛤的放養量,等上市時再重新核對,以數據確保有七成產量。若發現有「假養殖真種電」的情況,將撤銷該地的農業設施容許使用

。「損失最大的是綠能業者。」他亦直言,若漁電共生設置狀況不佳,光電業者投資的億元資金便可能因撤照而一夕作廢,因此業者更希望能同時保障養殖產量及發電效能。

然而郭永慶指出,光電業者若遭撤照,反而可能向養殖戶求償。當地地主兼漁民黃清泉補充,若遭遇颱風、淹水等天災,發電量不如預期,業者甚至可能要求地主減租。郭永慶進一步質疑水試所的養殖試驗,「我們不能參與他的檢驗結果,實驗報告結果隨便政府在講的。」他強調,政府應實際在魚塭劃設漁電共生示範區,確認無虞再讓其他地區實行。

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)